ふくしまスタディーツアーとは…?

“福島県の魅力”を見つけ、“震災からの歩み”を知ることを目的とし、2019年9月3日~6日の4日間の行程で、福島県の職員さん、同志社大学をはじめとする四つの大学の学生と教職員の約30名が福島県を巡りました。

震災からの歩み

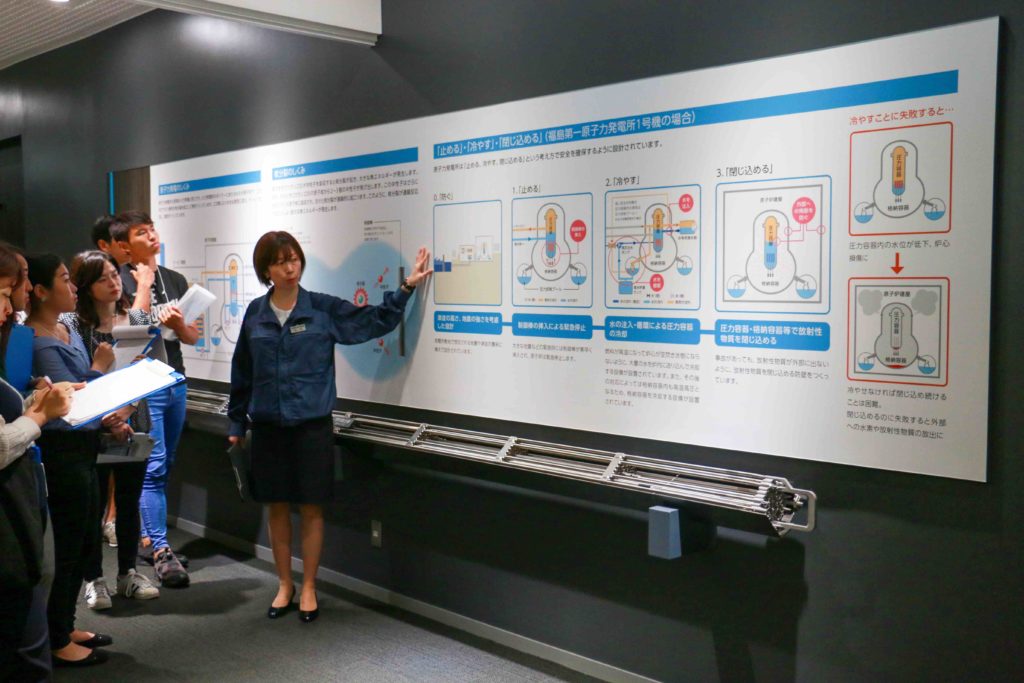

私たちは初めにコミュタン福島、東京電力廃炉資料館を訪れました。コミュタン福島は放射線や環境問題を身近な視点から理解し、環境の回復と創造への意識を深めるための施設です。東京電力廃炉資料館は福島原子力事故の事実と、廃炉事業の現状などの発信を目的として作られました。資料館で見た動画の中の原子力発電事故を起こしたことに対する謝罪に、これからも国民の皆さんの生活を必ず守り続けるという強い意志を感じました。

(コミュタン福島)

(東京電力廃炉資料館)

次に、大熊町と浪江町の視察を行いました。震災後8年間放置され、時が止まっている町の姿を実際に見ることが出来ました。浪江町では、海岸沿いの住宅地の一部が災害危険区域の中でも建物を建ててはいけない場所に指定された話を聞きました。一方で、海から離れた地域では将来的に42世帯が住むことができる災害公営住宅の建設地の整備が進んでいました。

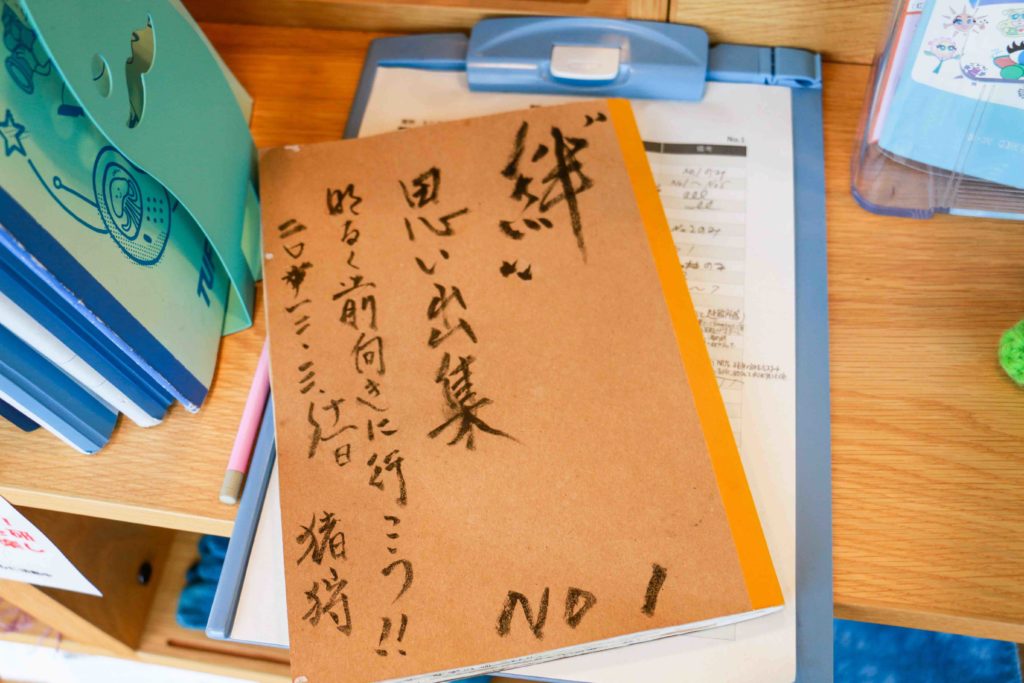

また、ならはCANvasにも訪れました。ここは、「人が集まり、みんなが出会い、交流する場」「まちの目印、復興の象徴となる場」「楢葉(ならは)らしさ、情報、震災の記憶を発信する場」「町内外、世代を問わず一人でも誰とでもゆっくり過ごせる場」など様々な思いを元に作られました。館内には町民のアイデアを取り入れてつくられたバンドルームに加えボールプールやキッチンスペースなどがあり、今では地元の方が集まる交流の場になっているとのことでした。実際に、地元の小学生たちが宿題やゲームをしている姿を見かけました。

農産業とご当地グルメ

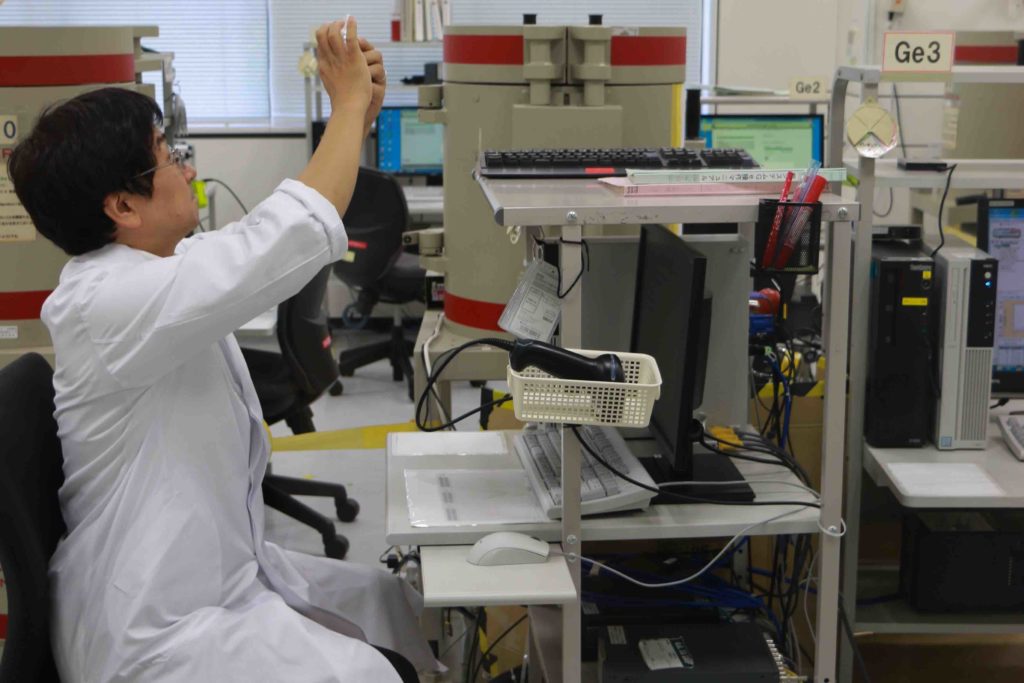

消費者の安全がどのように守られているかを知るため、福島県農業総合センターを訪れました。ここでは、農産物の放射線物質モニタリング検査が行われています。震災後からの約8年で、野菜や果物、魚介類、肉類などおよそ22万点もの農産物を分析してきましたが、安全基準を満たさなかったものは数点でした。市場に出すのは条件を満たしたもののみで、“安全なものしか出さない”という福島県民のプライドを感じました。

桃を栽培しているまるせい果樹園さんとトマトを栽培しているいわきワンダーファームさんを訪問しました。まるせい果樹園さんはGLOBALG.A.P.を2015年に取得して以来、それを毎年更新し続けています。GLOBALG.A.P.とは「品質」「安全」「環境への配慮」などの120を超える項目すべてを満たした企業に認められる規格です。いわきワンダーファームさんは全国でも珍しいトマトのテーマパークで、太陽光を有効に利用する仕組みや、雪があまり降らない環境によって、おいしいトマトを年中栽培しています。また、それらを使ったバイキングが楽しめます。

また、会津若松のご当地グルメである十文字屋の「ソースかつ丼」と浪江町のご当地グルメであるまち・なみ・まるしぇの「なみえ焼きそば」を頂きました。

観光地としての福島

福島県にある多くの観光地のうち、家族旅行におすすめのスパリゾートハワイアンズや、同志社大学創立者の新島襄の奥さんである八重さんを舞台にした大河ドラマ「八重の桜」にも出てきた鶴ヶ城、江戸時代に宿場町として栄え、ネギそばが有名な大内宿などを訪れました。みなさんの旅行先の一つとして福島県を訪れてみるのはどうですか?

福島県庁訪問

最後に、福島県庁を訪れ、内堀雅雄福島県知事を表敬いたしました。そこでは、今回の活動を通じて感じたことや学んだこと、そしてそれらを各大学でどのように発信していくのかの報告をしました。

最後に…

東日本大震災から9年経ち、当時の記憶は徐々に薄れつつあります。今回のツアーに参加したクローバー祭スタッフは2人とも福島県を初めて訪れました。訪れる前、福島の印象は震災の暗いイメージで止まっていました。しかし、今回、福島県の色々な場所や人を訪れてたくさんの魅力に気付くと同時に、福島県はこんなにも進んでいたのだと気付きました。福島の人達は震災の記憶を風化させることなく、後世に繋げ、震災前をも越えようと闘っていました。そんな、福島県民の“ふくしまプライド”。実際に訪れ、感じてみてはいかがでしょうか?また、この記事が再び福島に目を向けるきっかけとなれば幸いです。

福島県公式チャンネル

YouTubeの福島県公式チャンネルに福島県に関する色んな動画が上がっています。是非ご覧ください!